原标题:非均衡的经济恢复,强劲反弹能否延续?——解读1-2月经济金融数据

来源:粤开志恒宏观

粤开证券研究院副院长、首席宏观分析师罗志恒

执业编号:S0300520110001

事件

2020年1-2月中国主要经济数据:

中国1-2月规模以上工业增加值同比增35.1%,预期增31.3%,去年1-2月降13.5%,两年平均增速8.1%;

1-2月固定资产投资同比增35%,预期增38.1%,去年1-2月降24.5%,两年平均增速1.7%;

1-2月全国房地产开发投资同比增长38.3%,去年1-2月降16.3%,两年平均增速7.6%;

1-2月社会消费品零售总额同比增33.8%,预期增31.7%,去年1-2月降20.5%,两年平均增速3.2%。

摘要

总体上看,1-2月的经济数据显示经济恢复仍在继续,房地产投资和出口支撑经济、消费和制造业投资仍在恢复中途,延续去年格局。一季度GDP增速可能将高达20%左右,2020-2021年1季度两年平均增速也将可能高达7%(1-2月规上工业增加值、服务业生产指数分别为35.1%和31.1%,两年的平均增速分别为8.1%和6.8%)。

但是,结构仍不均衡:

一是生产端恢复好于需求端,工业增速高于消费和投资增速;

二是外需好于内需,出口增速高于消费和投资增速;

三是房地产投资明显高于制造业和基建投资;

四是商品消费高于餐饮消费,餐饮消费年均增速仍是负增长。

2021年的中国经济在疫苗接种推进全球经济重启、美国再度刺激、中国产能周期上升和低基数的作用下将恢复至9%左右,只是回到疫情前的正常运行轨道,并补足2020年的缺口,而非过热,更非滞胀。今年经济增速的数据前高后低,不意味着停滞乃至下行;CPI在猪周期的压制下难以大幅上行,PPI在供给收缩和需求扩张之下有压力,但下半年后将下行。中国的生产强劲不仅服务于国内需求,而且与海外的生产类需求、终端消费品需求密切相关。疫情形势、经济恢复程度与政策力度将持续博弈。

分析今年一季度尤其是1-2月的数据,要注意几个特殊因素:低基数、就地过年、输入型通胀和利率上升预期对居民、企业和监管当局的预期和行为改变。

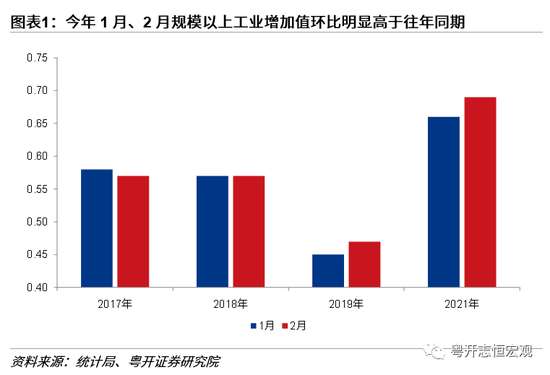

第一,由于受到基数的剧烈波动因素,今年的分析更应该看环比指标,而非过往的同比指标。1-2月数据同比增速非常高,但不可比;2020-2021年1-2月的两年平均增速显示,当前经济的支撑力量仍是出口和房地产投资,消费和制造业投资仍在恢复中途,这与去年格局一致,说明内生动能仍未真正切换。从环比看,工业生产强于季节性,消费和固定资产投资弱于季节性。1月、2月规上工业增加值环比为0.66和0.69,高于2018年的0.57和0.57,以及2019年的0.45和0.47。1-2月社零消费与上年12月的环比增速为71.9%,低于2017-2019的82.5%、75.9%和84.1%。

第二,更应该看微观指标而非传统宏观指标,只要居民失业率、新增城镇就业人数、财政运转和企业盈利这三大微观主体一切正常,GDP增速的起落并不是最主要因素。1-2月城镇新增就业148万人;1月、2月全国城镇调查失业率为5.4%和5.5%,比上年同期回落0.7个百分点。PPI上升、工业增加值同比上升,意味着企业盈利也将上升。

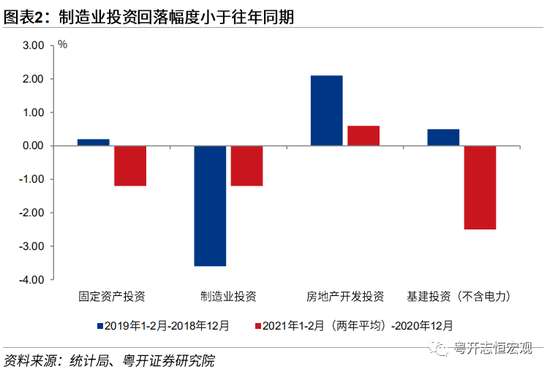

第三,注意结构的分化,城乡分化、大中小企业分化、需求结构的分化。就地过年留守城市的结果是一二线城市消费好于低能级城市,城市好于农村。城镇消费两年平均增长3.4%;乡村消费品两年平均增长1.3%。2月份,城市居民消费价格环比上涨0.6%,农村上涨0.4%。2月份中小企业的PMI指数分别为49.6%和48.3%,均处于收缩区间。需求结构分化,出口和房地产好于消费和制造业。

第四,国家的较量是改革力度的较量,是制度体系的较量,也是政策空间的较量。无论是改革力度,还是制度优势,还是政策空间,中国在全球都处于优势位置,无需对中国经济和宏观调控能力过于悲观,强大的生产能力、巨大的市场就是韧性的来源。但是,经济恢复之年,要向更长期看,即“十四五”整体增速仍要下行,通过改革开放释放活力,重寻新的经济增长点。不能因为数据幻觉,忽视了推进改革开放。2020年底中国政府负债率为45.8%,低于美国的110%以上;中国的政府债务付息支出占整体支出的比重为4%,低于美国的5.4%,财政政策空间大于美国。

具体看而言,1-2月的经济数据有如下特征:

1、就地过年、出口和房地产高增速带动工业生产超预期。调查显示今年春节期间企业平均放假天数为7.5天,明显少于正常年份,开工更早更快。一是装备制造业和高技术产业增势明显。1-2月,装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长59.9%、49.2%;从两年平均增速看,分别增长10.2%、13.0%,高于全部规上工业2.1、4.9个百分点。二是后疫情时代防疫相关产品生产结构性分化,口罩等防疫物资边际放缓,而与疫苗相关的医药生产加速。三是海外经济加速回暖,推动电子类产品、生产上升。1-2月工业出口交货值同比增长42.5%,对工业生产增长的贡献率达到11.7%,两年平均增长7.4%,延续了去年11月份以来较快增长的良好势头,有力带动工业生产加快增长。四是部分消费品行业的生产仍偏低。

2、社零消费仍处恢复中途,随疫情控制和就业收入改善将成为今年经济支撑。2020和2021年1-2月社零消费平均增速为3.2%,略低于去年四季度增速(10-12月增速为4.3%、5%和4.6%),主要是家电、建筑装潢和汽车消费等增速下降,与就地过年导致县乡和低能级城市消费低迷、1月初部分地区的散发疫情有关。

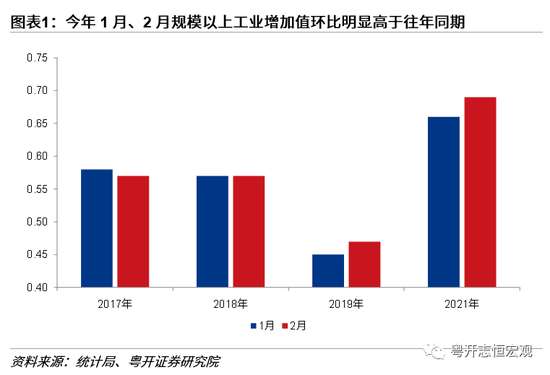

3、制造业投资低于预期,但强于往年同期平均水平,制造业仍处于缓慢修复期,但产能周期大概率即将开启。1-2月制造业投资两年平均增速较去年12月下滑,与超预期工业生产、企业中长期信贷高增背离,我们认为可能与疫情反复以及碳达峰承诺背景下环保加强对其压制有关。往后看,需求和盈利向好、产能利用率较高、贷款等融资倾向制造业、今年提高制造业研发支出加计扣除比例,企业经营预期指数上升,制造业投资仍有望持续复苏。

4、房地产销售、投资与价格均处高位,但已呈现趋势下行态势,货币政策边际收紧和监管趋严将导致未来的销售、投资逐步下行。房地产政策集中于解决大城市住房问题,帮助新市民、青年人缓解住房困难,通过土地、资金、集中建设和保障性租赁住房等方式,坚定推进房住不炒。当前房地产销售和投资较好主要源自居民利用贷款和自有资金购房的支撑,开发贷对房地产的支持有限。居民自有资金占房地产到位资金的比重上升与居民就业形势改善带来的工资性收入改善及春节前股市行情较好带来的财产性收入增加有关,同时与通胀预期上升带来的居民资产保值需要而投资房地产有关。

房地产销售和投资增速仍高,但已处于下行通道,货币政策边际收紧、清理经营贷违规进入房地产市场、“三道红线”压力、重点城市“集中供地”等监管方式从资金端和土地端稳定房地产市场。销售增速仍高但下行、新开工和土地购置面积两年平均增速为负,施工面积增速较高、竣工面积仍为正,意味着房地产企业的精力和资金目前更多倾向于投入前期已开工的存量房地产,对新开工和拿地相对谨慎,同时也受到“集中供地”的影响。

5、基建投资下滑,主要受到财政资金紧张、专项债穿透监管和申报延后等影响,未来反弹力度有限。2020年四季度中央并未提前下达专项债额度,专项债申报工作较往年延后。在低基数基础上,我们倾向于认为2021年基建增速将略高于2020年,但反弹力度有限。一是2021年1月财政部提出将强化专项债监管实施穿透式监测,规范使用债券资金。强监管下部分项目进展缓慢或不规范、资金使用效率不高或被叫停。二是2021年财政形势依然严峻,在紧平衡背景中下调赤字率和专项债规模,其中专项债下调至3.65万亿,较去年下降1000亿元,客观上基建资金来源边际减少。

6、实体经济融资需求强劲,推动社融信贷超预期短暂反弹。社融超预期主要在贷款和票据融资,信贷超预期主要是企业和居民中长期贷款,对应实体经济需求旺盛以及房地产销售较好。《政府工作报告》重提“宏观杠杆率基本稳定”,我们认为今年货币政策将更加强调精准、着力“结构优化”,稳杠杆与防风险重要性正在上升。货币政策基调边际收紧、年内社融及M2增速仍将温和回落,全年M2和社融增速预计分别在9%和11%左右。

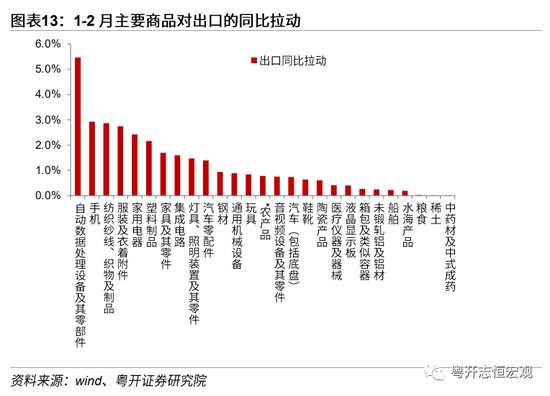

7、低基数叠加海外经济回暖推动出口增速创纪录,日常消费品出口加速修复。今年的出口动力将从防疫物资切换到经济恢复的生产资料需求和终端消费品。对美出口大幅增长,系疫情边际缓和、财政刺激政策、中美经贸进一步缓和等因素所致。机电产品、家电及医疗器械出口延续高景气,分别对应海外生产需求回暖、地产链高景气和防疫需求,但贡献边际下降,而日常消费品出口加速修复。

8、猪周期下行叠加大宗商品价格大涨,CPI与PPI发生新一轮背离。当前CPI低迷,未来受猪周期下行压制以及非食品消费恢复两股力量的影响,预计年内CPI有望温和回升。PPI方面,疫情回落加速、海外经济回暖、美国财政刺激、原油供给冲击四大因素共同推动海外大宗商品价格大涨,带动输入型通胀预期和实际PPI上升,叠加国内落实碳达峰、碳中和背景下的新一轮供给侧改革,预计全年PPI呈倒V型走势。

正文

01

就地过年、出口和房地产高增速带动工业生产强劲

就地过年利好生产,推动工业生产超预期。1-2月份规模以上工业增加值同比实际增长35.1 %,较2019年1-2月份增长16.9%,略超市场预期。剔除低基数影响后实际生产以及环比数据均显示工业生产强劲。2020-2021年1-2月两年平均增长8.1%,较2019年1-2月以及2020年12月增速上升2.8、0.8个百分点。从环比看,1月、2月规上工业增加值环比为0.66和0.69,高于2018年的0.57和0.57,以及2019年的0.45和0.47。

2021年1-2月实际工作日37天,较2019年减少2天,进一步说明在就地过年政策影响下,企业开工时间总体早于往年。今年春节期间,据对全国近5000家工业企业开展的开工情况快速调查显示,调查企业春节期间平均放假天数为7.5天,明显少于正常年份。另一方面,员工到岗情况好于往年,调查企业中,近一半企业有超九成员工就地过年,对工业生产提振作用较大。

三大门类中制造业增速最高。分三大门类来看,2021年1-2月采矿业、制造业和水电燃气生产供应业增加值同比增长17.5%、39.5%和19.8%,综合2020-2021年1-2月数据来看,采矿业、制造业两年平均增速分别为4.8%、8.4%,分别较2019年同期提高4.5、2.8个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业两年平均增速为5.5%,较2019年同期下降1.3个百分点。

从2020-2021年1-2月的平均增速来分析具体行业产出。

一是装备制造业和高技术产业增势明显。1-2月,装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长59.9%、49.2%;从两年平均增速看,分别增长10.2%、13.0%,高于全部规上工业2.1、4.9个百分点。

二是后疫情时代防疫相关产品的生产出现结构性分化,口罩等防疫物资生产边际放缓,而与疫苗相关的医药生产加速。在防护服、口罩等需求下,纺织业平均增长0.8%,橡胶和塑料制品业增长6.5%,化学原料和化学制品制造业增长7.1%,较2019年同期提高0.6、4.3、2.8个百分点。新冠检测和疫苗生产等带动医药制造业增长11.4%,较2019年同期提升5.5个百分点。

三是海外经济加速回暖,推动电子类产品、生产上升,1-2月工业出口交货值同比增长42.5%,对工业生产增长的贡献率达到11.7%,两年平均增长7.4%,延续了去年11月份以来较快增长的良好势头,有力带动工业生产加快增长。其中,1-2月,第一大出口行业电子行业出口交货值增长48.3%。计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.1%,电气机械和器材制造业增长12.9%,通用设备制造业增长8.0%,较2019年同期提升7.1、4.9和3.6个百分点。

四是黑色冶炼、汽车等制造业生产同比增速较高。黑色金属冶炼加工业、通用设备制造业、汽车制造业平均增速分别为9.2%、8.0%和7.8%,较2019年同期上升1.7、3.6和13.3个百分点。铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.4%,专用设备制造业增9.7%,较2019年同期回落4.5、0.3个百分点。

02

制造业投资仍在恢复中,可能与碳达峰承诺背景下的环保压制有关,但产能周期大概率将启动

1-2月份固定资产投资45236亿元,同比增长35.0%,较2019年1-2月份增长3.5%,两年平均增速为1.7%。1-2月制造业、房地产、基建(不含电力)投资累计同比增长分别为37.3%、38.3%和36.6%,两年平均增速分别为-3.4%、7.6%和-1.6%,较2020年全年分别变化-1.2、+0.6、-2.5个百分点。尽管1-2月制造业投资两年平均增速较去年全年下滑,但从季节性的回落看,回落幅度小于往年同期。

值得注意的是,就地过年对不同规模企业影响不一,外来劳动人口流入的一二线城市生产投资加快,而三四线城市生产投资放缓。由于一般在一二线城市生产经营的企业规模较大,而中小微企业多在三四线城市经营,反映在制造业PMI上则是大中小型企业PMI的分化加剧。2月大、中、小型企业PMI分别为52.2%、49.6%和48.3%,分别较1月变化+0.1、-1.8和-1.1个百分点。

往后看,盈利、需求、预期共振向上,制造业投资有望持续复苏。

第一,价格环比上升和盈利改善增强制造业投资意愿。受境外大宗商品价格大幅上升影响,年初以来PPI加速上行,2月PPI同比、环比分别为1.7%和0.8%。去年规模以上工业企业累计利润增速同比为4.1%,较前值大幅提升1.7个百分点,连续10个月回升,并创2018年12月以来新高,其中,亏损企业数量和亏损金额同比为13.3%和7.0%,增速较上半年和2019年大幅下降。营业收入利润率为6.1%,为2019年初以来最高值。

第二,疫苗加速接种、海外需求回暖叠加国内就业及收入改善,需求边际修复。截至3月13日,美国、全球每千人接种疫苗人数已达316和46人。同时,出口增速创纪录、全球制造业PMI连续8个月处于扩张区间、波罗的海干散货指数回升至2019年9月水平,居民可支配收入边际回升等,均有利于国内外需求修复。

第三,调查预期持续向好、企业中长期贷款占比提升,均表示企业投资信心在逐步增强,有望推动产能周期上行。2月企业生产经营活动预期指数升至59.2%,高于上月1.3个百分点,企业融资环境维持2019年4月水平,企业融资需求旺盛,中长期贷款占比持续提升。

03

房地产销售和投资高位回落,货币政策边际收紧和监管趋严将导致销售、投资逐步下行

近年来房地产投资增速异常坚挺,2016-2020年增速分别为6.9%、7%、9.5%、9.9%和7%。2020年以来房地产投资增速坚挺,与出口成为拉动经济的主要动力,主要源于宏观上相对宽松的货币金融环境以及微观上“三道红线”压力下房地产企业加快销售、施工和投资以回笼资金自救行为。

2021年1-2月房地产投资和销售增速均较高,主要源于居民中长期贷款和自有资金的支撑;但是,从增速趋势看,2020-2021年1-2月地产销售和投资年均增速均处下行,以及新开工和土地购置面积平均增速均为负增长,反映出房地产面临的监管趋严正逐步生效。

从房地产销售看,2021年1-2月同比增长1.05倍,比2019年1-2月份增长23.1%,两年平均增长11.0%,延续去年10-12月(当月同比分别为15.3%、12.1%和11.5%)以来的下行趋势。从房地产投资看,2021年1-2月同比增长38.3%,比2019年1-2月份增长15.7%,两年平均增长7.6%,延续去年10-12月(当月同比分别为12.7%、10.9%和9.4%)以来的下行趋势。从施工面积看,2021年1-2月同比增长11%,两年平均增长6.9%。从新开工面积看,2021年1-2月同比增长64.3%,两年平均增长-4.9%,较去年12月降幅扩大3.7个百分点。从土地购置面积看,2021年1-2月同比增长33%,两年平均增长-3%。从房地产到位资金来源看,2021年1-2月同比增长51.2%,两年平均增长11.7%。其中,国内贷款、自筹资金、定金及预收款、个人按揭贷款两年平均增速分别为2.3%、6.6%、22.2%和19.8%,定金及预收款占比36%,为近十五年的高点。

由此可得到以下结论:

一是房地产销售和投资较好主要源自居民利用贷款和自有资金购房的支撑,开发贷对房地产的支持有限。居民自有资金占房地产到位资金比重上升与居民就业形势改善带来的工资性收入改善及春节前股市行情较好带来的财产性收入增加有关,同时与通胀预期上升带来的居民资产保值需要有关。

二是房地产销售和投资增速仍高,但已处于下行通道,货币政策边际收紧、清理经营贷违规进入房地产市场、“三道红线”压力、重点城市“集中供地”等监管方式从资金端和土地端稳定房地产市场。

三是销售、新开工和土地购置面积均为投资的先行指标,销售增速仍高但下行、新开工和土地购置面积两年平均增速为负,施工面积增速较高、竣工面积仍为正,意味着房地产企业的精力和资金目前更多倾向于投入前期已开工的存量房地产,对新开工和拿地相对谨慎,同时也受到“集中供地”的影响。

四是当前库存仍低,对房地产投资是支撑。

04

基建投资两年平均增速低迷,与财政支出结构调整、专项债项目穿透监管等有关,未来反弹力度有限

1-2月基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长36.6%,两年平均下降1.6%,较2019年下降5.9个百分点。1-2月基建(含水电燃气)投资同比增长35%,可测算得到两年平均下降-0.7%,较2019年下降3.2个百分点。

基建拖累力量主要有三个方面:一是一般公共预算的支出结构向民生尤其是医疗和社保倾斜。二是专项债资金减少,同时2020年四季度中央并未提前下达专项债额度。2021年财政形势依然严峻,在紧平衡背景中下调赤字率和专项债规模,其中专项债下调至3.65万亿,较去年下降1000亿元,客观上基建资金来源边际减少。2021年1-2月新增专项债为0。三是防风险和财政可持续性的重要性突出,专项债项目实施穿透式监管,规范使用债券资金,必须让项目的收益与专项债相匹配,强监管下部分项目进展缓慢及不规范、资金使用效率不高或被叫停;同时申报工作较往年延后,新增落地项目减少。

由于基数较低,我们倾向于认为基建增速将略高于2020年,具体来看支撑今年基建的因素包括:

第一,2020年部分专项债资金使用进度与项目支出进度不匹配,部分地方专项债尚未使用完毕,将在今年使用。

第二,前期的储备项目落地,“钱等项目”的状态可能缓解。同时,财政部部长刘昆表示,2021年将采取“资金跟着项目走”的原则,适当放宽专项债发行时间限制,合理扩大使用范围。去年7月财政部下发《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》,赋予地方政府一定自主权,优化调整专项债投向,也在一定程度上有利于支撑基建。

第三,2020年各省专项债用于项目资本金的规模占该省份专项债规模的比例从20%上调至25%。2021年维持25%的比例上限有利于地方政府在专项债限额内快速启动一些重大基建项目,使前期准备充分的重大基建项目快速落地。

05

社零消费仍处恢复中途,随疫情控制和就业收入改善将成为今年经济支撑

自2020年下半年以来,伴随就业形势和收入增速逐季好转,消费信心指数持续上升,消费整体逐步恢复,但消费完全恢复到疫情前的增速还需要过程,并且需要就业和收入的持续改善。1-2月社零消费与上年12月的环比增速为71.9%,低于2017-2019的82.5%、75.9%和84.1%。

2020和2021年1-2月社零消费平均增速为3.2%,略低于去年四季度增速(10-12月增速为4.3%、5%和4.6%),主要是家电、建筑装潢和汽车消费等增速下降,与就地过年导致县乡和低能级城市消费低迷、1月初部分地区的散发疫情有关。具体看,1-2月社零消费同比增速33.8%,比2019年1-2月份增长6.4%,两年平均增速为3.2%,较去年12月下降1.4个百分点。由于当前CPI仍处负区间,1-2月实际消费增速34.3%,两年平均增长1.2%,低于去年10-12月的4.6%、6.1%和4.9%。

一是汽车消费同比77.6%,两年平均增速为5.8%,较去年12月下降0.6个百分点,主要因为春节返乡潮没有出现导致的县乡市场低迷。城、乡消费增速和占比能够佐证此点。1-2月城镇、乡村消费同比34.9%和26.7%,两年平均增速为3.4%和1.3%,分别较去年12月下降1和4.6个百分点,乡村消费下降幅度更大;1-2月乡村消费占比13.2%,较去年下降1.3个百分点,占比下降。但是2月豪华车零售同比增长485%,相对2019年2月增长36%,继续保持强势增长特征,消费分化。

二是房地产销售增速较高,但相关类消费分化。家具类同比58.7%,两年平均增速2.7%,较去年12月上升2.3个百分点;但是家电和建筑装潢材料同比增速43.2%和52.8%,两年平均增速为0.1%和3.1%,较去年12月下降11.1和9.8个百分点。

三是消费升级类产品如化妆品和金银珠宝类增速仍较高,同比增速40.7%和98.7%,两年平均增速为9.9%和8.2%,较去年12月变化0.9和-3.4个百分点。

四是餐饮消费恢复相对较慢,与1月初的部分地区的散发疫情有关。1-2月餐饮消费同比68.9%,2020-2021两年平均增速为-2.4%,较去年12月下降2.4个百分点。

下阶段,消费仍可能成为2021年经济向好的动力,主要因为:就业和收入形势改善提高消费能力;疫苗接种加快、疫情基本控制,预防性储蓄下降,居民消费率和消费倾向上升。

06

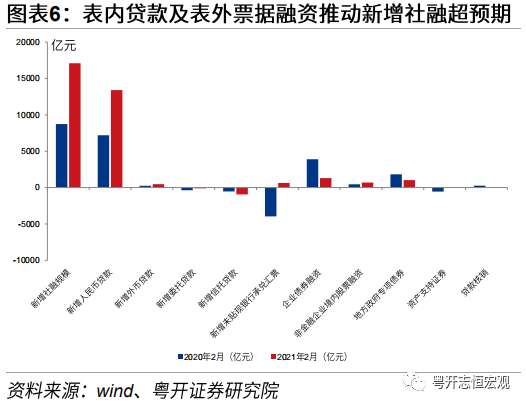

实体经济融资需求强劲,推动社融信贷超预期短暂反弹

2月社融存量同比增速13.3%,较上月提高0.3个百分点,其中表内贷款和表外票据为主要支撑。社融增速反弹有低基数效应影响,但考虑到春节季节性因素扰动后,1-2月整体上企业融资需求仍较为旺盛、含金量较高,经济仍在持续恢复之中。2月新增社会融资规模1.71万亿元,同比多增8363亿元,这是在1月份社融已达5.17万亿的基础上再度放量。2月末社会融资规模存量为291.4万亿元,同比增速13.3%,较1月提高0.3个百分点,为2020年10月以来首次反弹回升。

一方面,2020年2月受疫情冲击影响导致实体融资需求萎靡,基数相对较低。另一方面,从结构来看,2月新增人民币贷款、未贴现承兑汇票规模分别为13400和640亿元,较去年同比增加6198和4601亿元,是推动社融超预期反弹的重要因素,考虑到今年2月受到春节因素扰动、工作日减少,实际融资需求确实较强。从反映市场供给的利率角度来看,年初以来票据贴现利率与银行间同业利差大幅走扩,也可佐证年初以来实体经济融资需求旺盛这一判断。此外,受到信托“两压一降”任务下的融资业务收紧影响,2月委托贷款、信托贷款延续收缩态势,分别新增-100亿元和-936亿元。

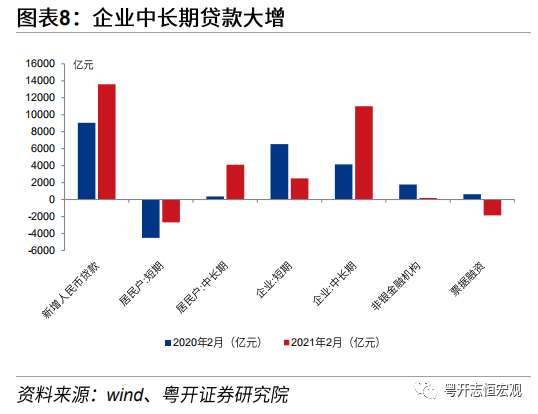

2月新增信贷整体呈现出中长期贷款强劲、企业贷款强的特点。2月新增人民币贷款1.36万亿,同比多增4543亿元,其中居民短期贷款、中长期贷款分别新增-2691亿元和4113亿元,同比多增1813亿元和3742亿元;企业短期贷款和中长期贷款分别新增2497亿元和1.1万亿元,同比多增-4052亿元和6843亿元。

一是居民短贷同比多增反映出消费在持续恢复,与春节前资本市场上涨导致居民财产性收入上升和就地过年、疫情控制较好促进消费有关。

二是居民中长期贷款主要是房贷,同比多增反映地产销售依然较强。其中,一线城市1-2月住宅销售分别为45902和22536套,同比增速132%和294%,即使与2019年同期比仍同比增速为108.6%和47%。

三是企业中长期贷款同比大幅多增反映出企业经营预期向好、扩产投资热情提高,产能周期上升。这主要源于三大因素。第一,在国内外需求恢复、价格上升和盈利改善、产能利用率相对较高的背景下,企业预期向好、投资扩产意愿增强。1月、2月制造业PMI经营预期指数分为57.9%和59.2%,处于较高水平。第二,银行在年初“开门红”、信贷额度吃紧、提前锁定优质客户和政策引导的多重影响下,选择压减企业短期贷款额度、加大中长期贷款的投放。第三,通胀预期和利率上升的预期增强,导致企业提前锁定利率的预防性需求,推动企业在年初加大融资力度,从而带动中长期贷款大幅多增。

M1-M2剪刀差转负,主要受到季节性因素影响,不代表企业流动性转差。2月M1、M2增速分别为7.4%和10.1%,分别较1月下降7.3和增加0.7个百分点。其中,M1大幅下降与春节错月、企业存款向居民存款转移相关,2月新增居民存款及企业存款分别为3.26万亿元和-2.42万亿元,而M2上升则与财政投放加快、贷款超预期有关。

整体来看,我们认为2月社融及信贷超预期,主要受到房地产销售火爆、企业融资需求强劲的影响,而非货币政策的再度放松,更多是回落趋势下的小反弹,维持货币政策基调边际收紧、年内社融及M2增速整体趋势性回落判断。2021年政府工作报告中货币政策重提“宏观杠杆率基本稳定”,我们认为今年货币政策将更加强调精准、着力“结构优化”,“不急转弯”更多的反映了货币政策要保持一定连续性,不代表“不转弯”,稳杠杆与防风险重要性正在上升。伴随地产调控升级、监管严查经营贷消费贷流入房市、持续推进“两压一降”任务、央行提示警惕杠杆率高升,预计后期居民新增贷款、表外融资及企业贷款将边际放缓。我们认为全年M2和社融增速预计分别在9%和11%左右,政策更加强调连续性,因此回落过程可能较为温和,后续持续加大对制造业、科技创新、普惠型小微企业、绿色发展等领域的信贷投放将支撑社融。

07

低基数叠加海外经济回暖推动出口增速创纪录,日常消费品出口加速修复

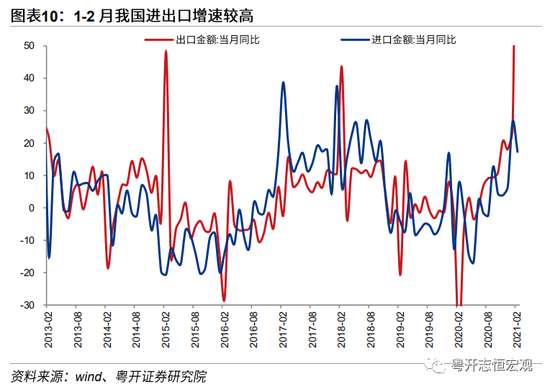

出口增速超预期,创有记录以来新高,剔除低基数影响后出口依然保持较高水平。2月出口2049亿美元,同比大增154.9%,较1月提高130个百分点,创历史新高。考虑到春节扰动因素,1-2月出口规模4688.7亿美元,同比仍增长60.6%,远超市场预期。一方面源于低基数效应。2020年受疫情冲击,1-2月出口增速-17.4%,;但另一方面当前我国出口确实处于较高景气度。2021年1-2月出口规模相比2018、2019年同比仍分别增加26.7%和32.7%,剔除基数效应后今年1-2月出口同比增速约27%,依然是较高水平。进口方面,1-2月进口3656.2亿元,同比增速22.2%,略超市场预期。

就地过年、海外经济复苏外需回暖共同推动出口大增。第一,出于疫情防控考虑,年初以来“就地过年”减少人员流动与集聚,交通部统计春节七天发送旅客比2019年同期下降76.8%,劳动人口在途时间大幅减少,部分出口企业实际生产时间延长,在一定程度上保障了部分出口企业能更早开工交付出口订单。第二,伴随海外加速接种疫苗、天气回暖,发达经济体逐渐走出秋冬疫情,2月摩根大通全球制造业PMI持续扩张至53.9%,创2018年3月以来新高,外需逐步回暖推动出口高增。

分国别和地区看,对美出口大幅增长,系疫情边际缓和、财政刺激政策、中美经贸进一步缓和等因素所致。从出口地区看,1-2月对美国、欧盟(不含英国)、东盟出口分别同比增长87.3%、62.6%和53%,剔除基数效应后同比分别为58.5%、6.5%和13%,对美出口大增是推动我国出口高增的重要原因。事实上,伴随拜登正式上任美国总统,中美贸易关系短期缓和,叠加1.9万亿美元财政刺激政策落地,对美出口有望进一步保持高增。2月美国、欧元区制造业PMI分别为60.8%和57.9%,创2018年9月以来新高,生产恢复边际加快。

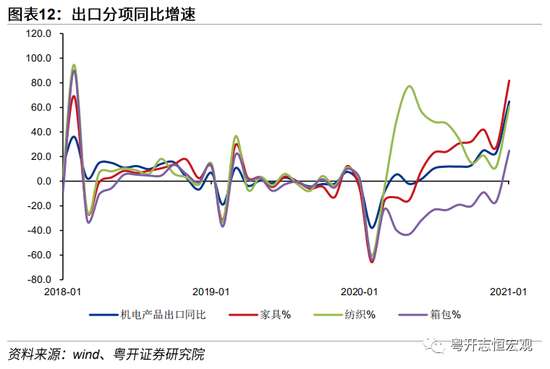

机电产品、家电及医疗器械出口延续高景气,分别对应海外生产需求回暖、地产链高景气和防疫需求,但贡献边际下降,而日常消费品出口加速修复。我们假设2020年1-2月出口规模较2019年12月增长环比与2019年1-2月与2018年12月情况相似,可推算出无疫情冲击影响下的出口值,并进行同比计算,从而剔除低基数影响。

从生产需求来看,海外生产修复带动中间加工品出口回升,剔除基数效应后,1-2月机电产品、自动数据处理零件等产品增长27.6%、69.3%,较12月增加了3.0、34.7个百分点,其中机电产品对出口同比贡献38个百分点。

从生活需求来看,美国地产仍维持较高景气度,2月住房市场指数略回落至84,但仍维持历史高位,地产链高景气带动1-2月家具及零件、灯具、家电等出口同比增长81.7%、122.1%和93.7%,显著高于出口整体增速,合计对出口同比贡献5.6个百分点。

从防疫需求来看,1-2月医疗器械和纺织纱线出口同比分别为75.3%和60.8%,其中,剔除低基数因素后纺织纱线同比增速为14.4%,较12月提高1.8个百分点。值得注意的是,尽管机电产品、地产消费相关及防疫需求相关产品仍是支撑我国出口的主要力量,但其合计贡献边际下降,1-2月机电产品、地产消费及防疫需求占出口比重分别为60.3%、5.6%和5.3%,较12月分别下降0.8、1.2和提高0.4个百分点。此外,伴随海外经济逐步回暖,日常消费品出口有所回升。1-2月箱包、鞋靴等下游日常生活消费品出口增速分别为24.8%和32.8%,剔除基数效应后,箱包、鞋靴出口增速分别为-8.9%和-9.2%,仍显著高于前值(-16.6%和-10.6%)。

1-2月进口3656.2亿美元,同比增速22.2%,略超市场预期。从国家和地区看,对美、欧盟、东盟和日本进口增速分别为66.4%、32.5%、29.9%和26.8%,对俄罗斯进口为-12.6%。铁矿砂、铜矿砂进口量为2.8%和0.9%,但金额同比为60.9%和34.2%,反映大宗商品价格上涨;钢材、未锻造铜进口量同比为17.4%和4.7%,金额同比为26.4%和32.9%,反映内需较强。

伴随海外经济持续修复、财政刺激政策落地,2021年我国出口仍有望保持相对较高增速,但是出口动力将从防疫物资切换到经济恢复的生产资料需求和及终端消费品转化。进口方面,伴随我国经济持续恢复,消费和制造业将是今年经济支撑,我国进口也将保持相对高速。

08

猪周期下行叠加大宗商品价格大涨,CPI与PPI发生新一轮背离

CPI低迷,未来受猪周期下行压制以及非食品消费恢复两股力量的影响,预计年内CPI有望温和回升。2月CPI同比-0.2%,较上月降幅收窄0.1个百分点,其中翘尾拖累-1.8%。核心CPI同比0%,较上月回升0.3个百分点。从分项来看,春节期间消费需求增加、原油价格上涨推动运输成本上升,水产品和鲜果价格涨幅明显,而猪肉因高基数及供给改善影响,成为拖累食品类价格下跌的最大贡献项,2月猪肉、水产品和鲜果环比分别为-3.1%、8.7%和6.1%。同时,就地过年影响下居民文娱消费需求上升,但交通通信及旅游需求显著低于季节性,反映为电影及演出票价格环比上涨13.0%,而交通工具使用、旅游分项环比分别上涨1.5%和5%(2019年环比分别为2%和6.4%)。

我们预计今年CPI有望温和回升:一方面,CPI同比自2020年2月高点趋势性回落,翘尾拖累有望边际减弱,推动CPI回升。另一方面,伴随疫苗注射、扩内需、“稳就业”政策持续推进,2月31个大城市城镇调查失业率5.5%,较去年同期下降0.2个百分点。截至3月14日,我国疫苗接种人次达到6498万人,国内生产及消费有望进一步回暖,推动CPI回升。

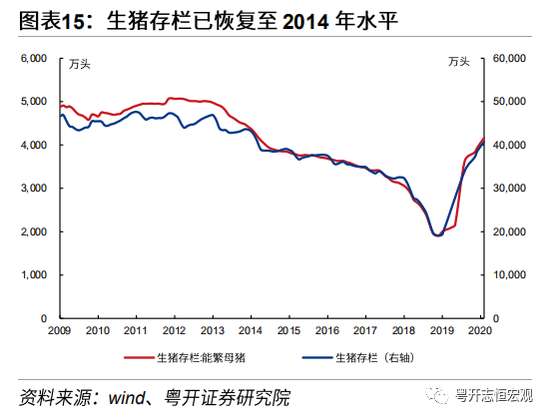

但值得注意的是,猪周期下行为通胀奠定温和格局,年内CPI难以产生较大上行压力。猪周期是生猪生产和猪肉销售过程中的价格周期性波动现象,从历史数据看,我国猪肉价格波动和CPI波动高度相关,2008年至今,猪肉价格和CPI指数的相关系数达到0.82,远高于CPI篮子中的其他商品。因环保限产、非洲猪瘟等因素叠加导致的超级猪周期上升周期自2018年中开始并持续到2020年中,自2020年下半年开始猪周期已进入下行周期,考虑到本轮周期生猪和能繁母猪生产及猪肉消费受到疫情冲击影响,下行趋势或将延长。截至2020年12月,生猪存栏及能繁母猪均超过4亿头,猪肉生产恢复至2014年底水平。

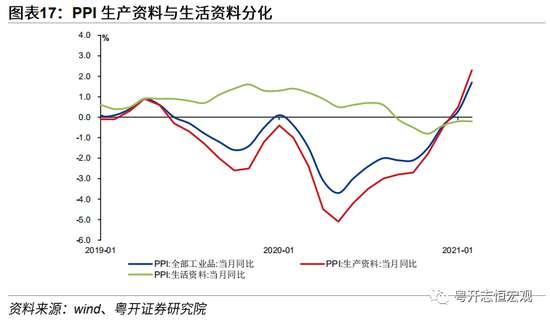

疫情回落加速、海外经济回暖、美国财政刺激、原油供给冲击四大因素共同推动海外大宗商品价格大涨,带动输入型通胀预期和实际PPI上升,叠加国内落实碳达峰、碳中和背景下的新一轮供给侧改革,预计全年PPI呈倒V型走势。年初以来国际油价持续大涨,带动全球大宗价格攀升,截至2月,布伦特原油现货实际价格达到61.96美元/桶。截至3月12日,COMEX铜价创2011年8月以来新高,CRB指数创2010年10月以来新高,南华工业品指数创有历史记录以来新高,在美国财政刺激、海外经济回暖、疫情回落加速、美国居民资产负债表健康的背景下,通胀预期及输入型通胀显著抬头,带动国内PPI结构性上涨。

具体来看,2月PPI同比1.7%,较上月提高1.4个百分点,其中生产资料与生活资料分化,分项同比分别为2.3%和-0.2%,其中采掘工业及原材料工业是拉动生产资料上涨的最主要因素,环比涨价分别为2.8%、2.1%,而下游加工工业环比涨幅仅为0.4%。此外,生活资料中衣着、耐用品消费出厂价格偏弱,也表明当前PPI上涨更多是受到输入性通胀的影响,且尚未传导至下游,加工生产及终端需求依然偏弱,PPI呈现结构性上涨。结合国内落实碳中和、碳达峰承诺,预计年内钢铁等高耗能、高碳排放量的行业要开启新一轮供给侧改革,两会结束后唐山钢厂产能利用率显著下降,而全国高炉开工率也明显下滑,供给收缩将导致中上游PPI进一步上行,叠加低基数驱动,预计全年PPI呈现倒V型走势。

当前CPI和PPI发生新一轮背离,与上一轮背离完全相反,上一轮背离是CPI在猪周期带动下上升、PPI因总需求不足下降,此次是经济恢复带动PPI上升、猪周期下行带动CPI下行。PPI上升或呈现上游高而下游低的结构性上升,应警惕2016年供给侧改革后利润向中上游集聚、下游加工制造业民企利润被挤压的局面出现。

来源:粤开志恒宏观

免责声明:凡本网注明“信息来源:XXX(非福建省贸促会官网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

供求信息

供求信息